Michael Schütte – Zuckermann nach flämischen Vorbildern 1984

Informationen

| Datum: | 1984 |

| Herkunft: | Deutschland |

| Seriennummer: | --- |

Das Cembalo in Flandern – Zentrum eines europäischen Klangideals

Flandern nahm vom späten 16. bis weit ins 18. Jahrhundert hinein eine zentrale Rolle in der Entwicklung des Cembalobaus und der Claviermusik ein. Insbesondere die Werkstätten der Familie Ruckers in Antwerpen begründeten eine bis heute prägende Bautradition, deren klangliche und konstruktive Prinzipien weit über die Region hinaus Wirkung entfalteten. Ihre Instrumente zeichneten sich durch eine klare, tragfähige Tongebung, präzise Ansprache und ein ausgewogenes Obertonspektrum aus – Charakteristika, die den sogenannten „flämischen Klang“ definierten und zum Referenzpunkt für nachfolgende Generationen von Cembalobauern wurden.

Die Cembali der Familie Ruckers, häufig als einmanualige Instrumente mit 4′- und 8′ oder 8‘- und 8‘-Disposition konzipiert, zeichneten sich zudem durch eine robuste Bauweise, lineare Mensurierungen und eine markante, architektonisch streng gefasste Ästhetik aus. Ihre reich dekorierten Deckel mit emblematischen Bildprogrammen, floralen Arabesken und lateinischen Devise-Sprüchen waren Ausdruck humanistischer Bildung und barocker Repräsentationskultur gleichermaßen. Im 17. Jahrhundert wurden viele dieser Instrumente durch sogenannte „ravalements“ – insbesondere in Frankreich – modifiziert und an die sich wandelnden klanglichen und technischen Ansprüche angepasst.

Parallel zur instrumentenbaulichen Blüte entwickelte sich auch ein distinktes Repertoire. Komponisten wie Pieter Cornet, Jan Pieterszoon Sweelinck und später Jacques Duphly (dessen Familie aus Flandern stammte) verbanden kontrapunktisches Erbe mit idiomatischer Schreibweise für das Clavierinstrument. Der Einfluss der franko-flämischen Vokalpolyphonie blieb dabei lange spürbar, wurde jedoch zunehmend durch französische Ornamentik und Tanzformen überlagert. Besonders die Toccaten, Fantasien und Variationszyklen flämischer Provenienz bezeugen ein tiefes Verständnis für das Cembalo als eigenständiges künstlerisches Ausdrucksmedium.

Die flämische Cembalo-Tradition ist somit nicht nur ein Meilenstein des historischen Instrumentenbaus, sondern auch ein Schlüssel zur ästhetischen und stilistischen Vielfalt der europäischen Claviermusik vor 1750.

Ein Instrument nach flämischem Vorbild

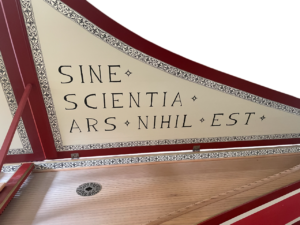

Dieses einmanualige Cembalo nach flämischen Vorbildern stammt aus dem Hause von Wolfgang Zuckermann und wurde 1984 von Michael Schütte mit sehr hohem handwerklichem Geschick erbaut. Es ist in historischer Bauweise gefertigt. Der Korpus in eckiger Flügelform besteht aus Zedernholz und verfügt über kunstvolle Messingscharniere sowie abgesetzte Kassetten in verschiedenen Rottönen. Die Innenseite des Instruments ist mit flämischen Tapeten ausgekleidet, die Deckelinnenseite trägt die Aufschrift:

„Sine scientia ars nihil est“

(Ohne Wissen gibt es keine wahre Kunst)

Cembalo flämisch Michael Schütte 1984 (4) – Eric Feller Collection

Über der Tastatur befindet sich die Signatur:

„Michael Schütte me fecit A. D. 1984“

Die Klaviatur ist aus Elfenbein und Rosenholz gefertigt, der Resonanzboden besteht aus Fichte und trägt mittig eine geschnitzte Rosette. Das Instrument verfügt über zwei Register (8’, 8’) sowie einen Lautenzug, zwei Springerreihen mit Kunststoffspringern und einer Delrin-Bekielung. Das Cembalo ruht auf einem flämischen Holzgestell mit Verzierungen. Der Klang des Instruments ist sehr dunkel und gesanglich und weist eine große Vielfalt an Klangfarben auf.

Cembalo flämisch Michael Schütte 1984 (3) – Eric Feller Collection

Mit dem Aufkommen der historischen Aufführungspraxis stieg auch die Nachfrage nach historischen Instrumenten. Firmen wie Neupert oder Sperrhake produzierten größtenteils Instrumente in Rastenbauweise, die viele Elemente des modernen Klavierbaus miteinander verbanden, jedoch nur wenig mit den historischen Cembali und deren Klang zu tun hatten. Originalgetreue Kopien waren relativ selten und sehr teuer. Wolfgang Zuckermann erkannte diese Marktlücke und begann gegen Ende der 1950er-Jahre in den USA damit, günstige Bausätze in historischer Bauweise anzubieten. Diese Bausätze gab und gibt es in unterschiedlichen Fertigungsstufen, sodass der Kunde für einen relativ geringen Preis sein eigenes Cembalo bauen kann. Allerdings waren und sind diese selbstgebauten Cembali stets ein Spiegel der Fähigkeiten ihrer Erbauer.

Wolfgang Zuckermann (1922–2018)

Wolfgang Zuckermann wurde am 11. Oktober 1922 in Berlin geboren. Aufgrund des jüdischen Glaubens der Familie floh er 1938 zusammen mit seinen Eltern in die USA. Nach einer Ausbildung zum Kinderpsychologen beschäftigte er sich mit dem Bau von Cembali und begann in den 1950er-Jahren, Bausätze für Cembali zu verkaufen, die sich an historischen Originalen orientierten. 1969 verkaufte er seine Firma (die heute mit unterschiedlichen Niederlassungen weltweit noch immer existiert) und zog nach England. 1995 ließ er sich in Avignon, Frankreich, nieder. Er verfasste zwei Bücher über den Cembalobau:

- The Modern Harpsichord. October House, 1969

- The Modern Harpsichord: Twentieth Century Instruments and Their Makers. Reprint Services Corp, 1986

Wolfgang Zuckermann starb am 3. November 2018.

Cembalo flämisch Michael Schütte 1984 (2) – Eric Feller Collection

| Länge: | 209 cm |

| Breite: | 84 cm |

| Höhe: | 25 cm |

| Umfang: | 4 3/4 Oktaven (GG – d3) |

| Mechanik: | Springermechanik mit Delrin-Bekielung |

| Pedale: | Register: 8' und 8', Lautenzug |

| Signatur: | „Michael Schütte me fecit A. D. 1984“ |